ГАММА-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

, метод элементного анализа, основанный на измерении степени

ослабления потока излучения

при прохождении его через исследуемый образец. Для узкого моноэнеогетич.

пучка

излучения

при прохождении его через исследуемый образец. Для узкого моноэнеогетич.

пучка излучения

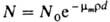

справедливо соотношение:

излучения

справедливо соотношение: , где N0 и N-

потоки

, где N0 и N-

потоки квантов

соотв. до и после прохождения через слой в-ва,

квантов

соотв. до и после прохождения через слой в-ва, -массовый

коэф. ослабления,

-массовый

коэф. ослабления, =

= -плотность в-ва, С, - концентрация i-того элемента, d-

=

= -плотность в-ва, С, - концентрация i-того элемента, d- массовая

поверхностная плотность в мг/см2 или г/см2.

массовая

поверхностная плотность в мг/см2 или г/см2.

К осн.

процессам, происходящим при взаимод. излучения

с в-вом, относятся: 1) фотоэффект - передача энергии фотона Е связанному

электрону атома; преобладает в области E, ненамного больших, чем энергии

связи электронов; сечение (вероятность) фотоэффекта

излучения

с в-вом, относятся: 1) фотоэффект - передача энергии фотона Е связанному

электрону атома; преобладает в области E, ненамного больших, чем энергии

связи электронов; сечение (вероятность) фотоэффекта ~

Z5/ME3,5, где Z-ат. номер элемента, М - его ат. масса;

2) эффект Комптона - рассеяние фотонов своб. электронами; играет роль при

Е>0,511 МэВ; сечение комптоновского рассеяния

~

Z5/ME3,5, где Z-ат. номер элемента, М - его ат. масса;

2) эффект Комптона - рассеяние фотонов своб. электронами; играет роль при

Е>0,511 МэВ; сечение комптоновского рассеяния ~ Z ln E/ME и слабо меняется в зависимости от Z (исключение-тяжелые

элементы); 3) образование электронно-позитронных пар, к-рое возможно при

>Е > 1,022 МэВ; сечение этого процесса

~ Z ln E/ME и слабо меняется в зависимости от Z (исключение-тяжелые

элементы); 3) образование электронно-позитронных пар, к-рое возможно при

>Е > 1,022 МэВ; сечение этого процесса ~

Z2 In E.

~

Z2 In E.

Наиб.

избирательность Г.-а.а. наблюдается, когда ослабление излучения

определяется фотоэффектом. Энергию источника подбирают так, чтобы ослабление

излучения

определяется фотоэффектом. Энергию источника подбирают так, чтобы ослабление излучения

в анализируемом в-ве определялось концентрацией Сi исследуемого

элемента с ат. номером Zi. Фотоэффект преобладает при энергиях

фотонов не выше ~ 0,2 МэВ (для легких и средних элементов) или ~ 0,5 МэВ

(для тяжелых элементов). Ниж. граница энергии фотонов объясняется слабой

проникающей способностью фотонов малых энергий и составляет ок. 20-50 КэВ.

излучения

в анализируемом в-ве определялось концентрацией Сi исследуемого

элемента с ат. номером Zi. Фотоэффект преобладает при энергиях

фотонов не выше ~ 0,2 МэВ (для легких и средних элементов) или ~ 0,5 МэВ

(для тяжелых элементов). Ниж. граница энергии фотонов объясняется слабой

проникающей способностью фотонов малых энергий и составляет ок. 20-50 КэВ.

При

определении к.-л. элемента в в-ве в присут. др. элементов с близкими Z

для повышения избирательности применяют т. наз. абсорбциометрию по К- или

L-краю поглощения. В этом случае используют источники излучения

с энергией фотонов неск. большей, чем энергии связей К-или L-электронов

атомов определяемого элемента. Анализ многокомпонентных сред осуществляют

с помощью двух и более источников с разл. энергиями фотонов.

излучения

с энергией фотонов неск. большей, чем энергии связей К-или L-электронов

атомов определяемого элемента. Анализ многокомпонентных сред осуществляют

с помощью двух и более источников с разл. энергиями фотонов.

Массовая

поверхностная плотность анализируемого в-ва выбирается из условия = 1-2. В этом случае стати-стич. и аппаратурная составляющие погрешности

приблизительно равны и необходима миним. активность источника.

= 1-2. В этом случае стати-стич. и аппаратурная составляющие погрешности

приблизительно равны и необходима миним. активность источника.

Для

регистрации излучения

используют сцинтилляционные (на основе Nal, Csl) или полупроводниковые

(на основе Ge, Si, CdTe2) детекторы, счетчики Гейгера-Мюллера

и др. Нуклиды, используемые в кач-ве источников

излучения

используют сцинтилляционные (на основе Nal, Csl) или полупроводниковые

(на основе Ge, Si, CdTe2) детекторы, счетчики Гейгера-Мюллера

и др. Нуклиды, используемые в кач-ве источников квантов, должны давать моноэнергетич. излучение с энергией, обеспечивающей

макс. сечение фотоэффекта для определяемого элемента, иметь длительный

период полураспада и высокий выход

квантов, должны давать моноэнергетич. излучение с энергией, обеспечивающей

макс. сечение фотоэффекта для определяемого элемента, иметь длительный

период полураспада и высокий выход квантов.

наиб. часто применяют 241Аm, 170Тm, 57Со,

а также 90Sr и 147Рr (для получения тормозного излучения).

квантов.

наиб. часто применяют 241Аm, 170Тm, 57Со,

а также 90Sr и 147Рr (для получения тормозного излучения).

Диапазон

определяемых концентраций большинства элементов (с Z 13)-n*10-1-п*10% по массе. Время, необходимое для проведения

определений, составляет неск. минут. Погрешность анализа 1-5%.

13)-n*10-1-п*10% по массе. Время, необходимое для проведения

определений, составляет неск. минут. Погрешность анализа 1-5%.

Г.-а.а.

применяют для экспрессного неразрушающего анализа разл. материалов.

Лит.:

ШумиловскийН.

Н., Мельтцер Л. В., Калмаков А. А., Радиоизотопные методы автоматического

контроля состава сложных сред, М.-Л., 1964; Фролов В. В., Ядерно-физические

методы контроля делящихся веществ, М., 1976. Э.М. Центер. В.Ф. Косицын.