НЕФЕЛОМЕТРИЯ И ТУРБИДИМЕТРИЯ

(от греч. nephele - облако, лат. turbidus-мутный и греч. metreo-измеряю),

методы количеств. хим. анализа, основанные на измерении интенсивности света,

соотв. рассеянного исследуемой дисперсной системой (суспензия или аэрозоль)

и прошедше-го через нее.

В случае взвеси при достаточном

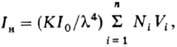

разбавлении интенсивность Iн света, рассеянного в направлении,

перпендикулярном лучу падающего света, определяется по закону Рэлея:

где К-коэф.

пропорциональности, I0-

интенсивность падающего света с длиной волны l, Ni- число

частиц объемом Vi в единице объема взвеси, n-число

групп, объединяющих частицы одинакового размера. При заданном распределении

частиц по размерам интенсивность Iн пропорциональна концентрации

С исследуемого в-ва (дисперсной фазы).

Интенсивность IТ,

прошедшего через взвесь света, определяется выражением: lg(I0/IT)

= KCbd3/(d4 + al4), где

b-

толщина слоя взвеси, d- средний диаметр диспергированных частиц,

К и a-константы, зависящие от природы взвеси и распределения ее частиц

по размерам. Если значения d, l, К и а постоянны, то lg(I0/IT)

= КbС, где К:-коэф. пропорциональности, иногда наз. молярным

коэф. мутности среды (если С выражено в моль/л, a b -в см).

Концентрацию определяемого

в-ва в Н. и т. находят по градуировочным графикам в координатах соотв. IН-С

и lg(I0/IT)-C или визуально сравнением

исследуемой взвеси с серией взвесей с известными концентрациями определяемого

в-ва. Ниж. границы определяемых содержаний в нефелометрии достигают 10-4%;

в турбидиметрии они неск. выше; погрешности 5-10%.

Применяется также нефелометрич.

и турбидиметрич. титрование, при к-рых исследуемый р-р титруют р-ром осади-теля;

точку эквивалентности устанавливают по излому на кривых титрования, т.е. зависимостях

Iв или lg(I0/IT)

соотв. от объема р-ра осадителя.

Интенсивность рассеянного

света измеряют нефелометрами, в к-рых монохроматич. излучение от источника пропускают

через кювету с образцом. Детектором служит соединенный с измерит. прибором фотоумножитель,

к-рый можно размещать под разными углами к направлению падающего света. Чтобы

внутр. отражение света было минимальным, стенки прибора и не пропускающие свет

пов-сти обычно окрашивают в черный цвет. Для измерения используют также фотоэлектроколориметры

со спец. приставками. Для турбидиметрич. измерений можно использовать практически

любой фотоэлектроколориметр или спектрофотометр (см. Фотометрический анализ

,

Спектро-фотометрия). Для достижения макс. чувствительности необходимо, чтобы

излучение данной длины волны не поглощалось к.-л. окрашенным в-вом, присутствующим

в жидкой фазе.

Н. и т. применяют, напр.,

для определения SO4 в виде взвеси BaSO4, Сl-

в виде взвеси AgCl, S2- в виде взвеси CuS с ниж. границами

определяемых содержаний ~ 0,1 мкг/мл. Для стандартизации условий анализа в экспериментах

необходимо строго контролировать т-ру, объем взвеси, концентрации реагентов,

скорость перемешивания, время проведения измерений. Осаждение должно протекать

быстро, а осаждающиеся частицы должны иметь малые размеры и низкую р-римость.

Для предотвращения коагуляции крупных частиц в р-р часто добавляют стабилизатор,

напр. желатин, глицерин.

Нефелометрию используют

для изучения взаимод. р-ри-мого антигена с антителом (преципитация). При этом

смешивают настолько разбавленные р-ры антигена и антитела, чтобы образовавшиеся

иммунные комплексы антиген-антитело оставались во взвешенном состоянии. О кол-ве

комплексов судят по интенсивности рассеянного света с длиной волны 450 нм.

Кроме того, нефелометрия

позволяет исследовать дисперсные системы-производств. р-ры, речную воду, нефтяные

фракции, а также аэрозоли. В последнем случае исследуемое в-во непрерывно пропускают

через кювету. Градуир. кривые строят при помощи аэрозолей с известными физ.

св-вами и размерами частиц. Измеряя интенсивность рассеянного света под разными

углами и при разных концентрациях взвеси, можно определить размеры и форму дисперсных

частиц.

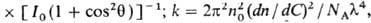

Высокомол. соед. в р-рителе

с отличающимся показателем преломления также рассеивает падающее излучение,

что дает возможность определять его мол. массу. Ур-ние, описывающее рассеяние

света макромолекулами, можно записать в виде Rq = kMС,

где М-мол. масса,

Iq- интенсивность рассеянного света под углом q к направлению

распространения света, NA- число Авогадро, п и n0-

показатели преломления р-ра и р-рителя соотв., С-концентрация высо-комол.

соед. в р-ре, r-расстояние от рассеивающих частиц. Для определения мол.

массы рассеяние света изучают при разл. значениях С и q. Обычно получают

прямую в координатах (kC/Rq)-C, точка пересечения к-рой

с осью ординат (С = 0) дает значение 1 / М. Если результаты определений

зависят от q, измерения часто проводят с использованием вертикально поляризованного

света и строят для разл. значений С графики зависимости kC/Rq

от (sin2q)/2, по точкам пересечения к-рых с осью ординат (sin2

q = 0) устанавливают среднее значение мол. массы.

Iq- интенсивность рассеянного света под углом q к направлению

распространения света, NA- число Авогадро, п и n0-

показатели преломления р-ра и р-рителя соотв., С-концентрация высо-комол.

соед. в р-ре, r-расстояние от рассеивающих частиц. Для определения мол.

массы рассеяние света изучают при разл. значениях С и q. Обычно получают

прямую в координатах (kC/Rq)-C, точка пересечения к-рой

с осью ординат (С = 0) дает значение 1 / М. Если результаты определений

зависят от q, измерения часто проводят с использованием вертикально поляризованного

света и строят для разл. значений С графики зависимости kC/Rq

от (sin2q)/2, по точкам пересечения к-рых с осью ординат (sin2

q = 0) устанавливают среднее значение мол. массы.

Лит.: Ляликов Ю.

С., Физико-химические методы анализа, 5 изд., М., 1974; Пиккеринг У.Ф., Современная

аналитическая химия, пер. с англ., М., 1977.

|