АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

(радиоактивационный анализ), метод качественного

и количественного элементного анализа в-ва, основанный на активации ядер

атомов и исследовании образовавшихся радиоактивных изотопов (радионуклидов).

В-во облучают ядерными частицами (тепловыми или быстрыми нейтронами, протонами,

дейтронами, частицами

и т.д.) или

частицами

и т.д.) или квантами.

Затем определяют вид, т.е. порядковый номер и массовое число, образовавшихся

радионуклидов по их периодам полураспада Т1/2 и энергиям излучения

Е, к-рые табулированы. Поскольку ядерные р-ции, приводящие к образованию

тех или иных радионуклидов, обычно известны, можно установить, какие атомы

были исходными.

квантами.

Затем определяют вид, т.е. порядковый номер и массовое число, образовавшихся

радионуклидов по их периодам полураспада Т1/2 и энергиям излучения

Е, к-рые табулированы. Поскольку ядерные р-ции, приводящие к образованию

тех или иных радионуклидов, обычно известны, можно установить, какие атомы

были исходными.

Количеств. А. а. основан на том, что активность образовавшегося радионуклида

пропорциональна числу ядер исходного изотопа, участвовавшего в ядерной

р-ции. При т. наз. абсолютном анализе измеряют активность радионуклида

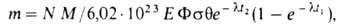

и рассчитывают исходное содержание определяемого элемента по ф-ле:

где т-масса определяемого элемента, г; N-

измеренная скорость

счета, имп/с; М-атомная масса определяемого элемента; Е-

полная эффективность

регистрации измерит, аппаратуры (отношение числа регистрируемых импульсов

к числу актов радиоактивного распада); Ф-поток частиц или квантов,

облучающих образец, число частиц/см2*с;

квантов,

облучающих образец, число частиц/см2*с; -сечение (вероятность) ядерной р-ции, барны (10-24 см2);

-сечение (вероятность) ядерной р-ции, барны (10-24 см2);

-доля исследуемого

нуклида в прир. смеси;

-доля исследуемого

нуклида в прир. смеси; -постоянная

распада (т.е. 1/Г1/2 образующегося радионуклида, с-1);

t1 -время облучения образца, с; t2-время выдержки

(время, прошедшее с момента окончания облучения до начала измерения активности

образца), с.

-постоянная

распада (т.е. 1/Г1/2 образующегося радионуклида, с-1);

t1 -время облучения образца, с; t2-время выдержки

(время, прошедшее с момента окончания облучения до начала измерения активности

образца), с.

Абс. метод характеризуется высокой погрешностью (относит. стандартное

отклонение 0,4-0,6), что связано с неконтролируемыми колебаниями величины

Ф, сложностью определения E, погрешностями табличных значений а и т.д.

Поэтому обычно анализ выполняют относит. методом, основанным на сравнении

активностей анализируемого образца и образцов сравнения с точно известным

содержанием определяемых элементов. Облучение и измерение активности образцов

проводят в одинаковых условиях.

Существуют два осн. варианта А.а. - инструментальный и радиохимический.

Первый применяют при анализе в-в, к-рые либо слабо активируются, либо образуют

короткоживущие радионуклиды. Анализируемый образец и образцы сравнения

одновременно получают и затем обычно неск. раз измеряют (с помощью полупроводникового

спектрометра высокого разрешения) и сопоставляют их спектры. При первом измерении идентифицируют и определяют содержание элементов,

образующих короткоживущие радионуклиды, при втором-элементы, образующие

радионуклиды с большим Т1/2, и т.д. Кроме того, последоват.

измерение

спектры. При первом измерении идентифицируют и определяют содержание элементов,

образующих короткоживущие радионуклиды, при втором-элементы, образующие

радионуклиды с большим Т1/2, и т.д. Кроме того, последоват.

измерение спектров

позволяет идентифицировать радионуклиды не только по энергиям испускаемых

спектров

позволяет идентифицировать радионуклиды не только по энергиям испускаемых квантов,

но и по T1/2. Пример инструментального А. а.-нейтронноактивационное

определение примесей в Nb. Невысокий уровень активности радионуклидов,

образующихся при облучении нейтронами, позволяет измерять

квантов,

но и по T1/2. Пример инструментального А. а.-нейтронноактивационное

определение примесей в Nb. Невысокий уровень активности радионуклидов,

образующихся при облучении нейтронами, позволяет измерять спектры

уже через 5-7 ч после облучения. При первом измерении определяли радионуклиды

с Т1/2 = 2-30 ч, напр. 56Mn, 65Ni, 24Na,

64Cu,

l87W, при втором (через 3-4 сут после первого)-радионуклиды

с Т1/2 от 25 сут до 5 лет, напр. 51Cr, 60Со,

59Fe.

Если в Nb содержание примесей легкоактивирующихся элементов (Си, Na, Та,

W) не превышает 10-5%, удается определить 30-35 элементов с

пределами обнаружения 10-5 - 10-9%.

спектры

уже через 5-7 ч после облучения. При первом измерении определяли радионуклиды

с Т1/2 = 2-30 ч, напр. 56Mn, 65Ni, 24Na,

64Cu,

l87W, при втором (через 3-4 сут после первого)-радионуклиды

с Т1/2 от 25 сут до 5 лет, напр. 51Cr, 60Со,

59Fe.

Если в Nb содержание примесей легкоактивирующихся элементов (Си, Na, Та,

W) не превышает 10-5%, удается определить 30-35 элементов с

пределами обнаружения 10-5 - 10-9%.

Осн. достоинства инструментального варианта: быстрота проведения, сравнительно

небольшая трудоемкость, высокая информативность, возможность проводить

анализ без разрушения образца и использовать радионуклиды с небольшими

Т1/2 (от неск. минут до неск. секунд). Широкое использование

электронно-вычислит. техники для оптимизации условий анализа и обработки

спектрометрич. информации повысило точность и надежность метода и позволило

создать полностью автоматизир. системы А.а. Осн. недостаток инструментального

варианта: невозможность анализировать сильно активируемые в-ва, образующие

долгоживущие радионуклиды.

В радиохим. варианте облученный образец растворяют, а затем отделяют

от основы образовавшиеся радионуклиды определяемых элементов, обычно вместе

с их изотопными носителями (неактивными изотопами), к-рые специально добавляют

в р-р. Методы разделения-экстракция, хроматография, дистилляционные методы

и др.; они позволяют получать препараты определяемых элементов радиохим.

степени чистоты, активность к-рых можно измерять на полупроводниковом спектрометре.

При доминирующем содержании одного или неск. элементов прямой гамма-спектральный

анализ затруднен и необходимо эти радионуклиды разделять на группы, удобные

для измерения спектров.

Для достижения особенно низких пределов обнаружения выделяют индивидуальные

элементы.

спектров.

Для достижения особенно низких пределов обнаружения выделяют индивидуальные

элементы.

Наиб. распространен нейтронно-активационный анализ, в к-ром исследуемое

в-во облучают потоком тепловых нейтронов с энергией 0,025 эВ, т. к. сечения

ядерных р-ций (и, )

в этом случае для большинства элементов на неск. порядков выше сечений

др. ядерных р-ций. Поток нейтронов из ядерных реакторов достигает 1013-1015

частиц/см2*с. Метод позволяет определять большинство элементов

периодич. системы начиная с Na с пределами обнаружения 10-4 -

10-12%, в т. ч. 53 элемента - с пределами обнаружения менее

10-6%. Однако определение с помошью активации тепловыми нейтронами

легких элементов от Н до Ne, а также Mg, Al, Si, P и нек-рых др. связано

со значит. трудностями из-за небольших сечений ядерных р-ций, слишком малых

или слишком больших Т1/2 образующихся радионуклидов, низких

энергий испускаемого

)

в этом случае для большинства элементов на неск. порядков выше сечений

др. ядерных р-ций. Поток нейтронов из ядерных реакторов достигает 1013-1015

частиц/см2*с. Метод позволяет определять большинство элементов

периодич. системы начиная с Na с пределами обнаружения 10-4 -

10-12%, в т. ч. 53 элемента - с пределами обнаружения менее

10-6%. Однако определение с помошью активации тепловыми нейтронами

легких элементов от Н до Ne, а также Mg, Al, Si, P и нек-рых др. связано

со значит. трудностями из-за небольших сечений ядерных р-ций, слишком малых

или слишком больших Т1/2 образующихся радионуклидов, низких

энергий испускаемого ,

, излучения или рентгеновского излучения. В этом случае используют нейтронно-активационный

анализ на быстрых нейтронах (с энергией ~ 14 МэВ). Источник последних -нейтронный

генератор. Сечение ядерных р-ций на 3-4 порядка меньше, чем при активации

тепловыми нейтронами. Однако быстрые нейтроны активируют легкие элементы

- О, N, Si, F, Al, Mg и нек-рые др., пределы обнаружения к-рых составляют

10-3 - 10-5%.

излучения или рентгеновского излучения. В этом случае используют нейтронно-активационный

анализ на быстрых нейтронах (с энергией ~ 14 МэВ). Источник последних -нейтронный

генератор. Сечение ядерных р-ций на 3-4 порядка меньше, чем при активации

тепловыми нейтронами. Однако быстрые нейтроны активируют легкие элементы

- О, N, Si, F, Al, Mg и нек-рые др., пределы обнаружения к-рых составляют

10-3 - 10-5%.

Предельно низкие концентрации (10-7 - 10-8%) О,

С, N и В определяют путем активации образца ускоренными протонами или частицами.

Источник излучения в этом случае-циклотрон. При использовании для активации

заряженных частиц можно определять в чистых в-вах Са, Ti, V, Nb, Y с пределами

обнаружения 10-5 - 10-7%.

частицами.

Источник излучения в этом случае-циклотрон. При использовании для активации

заряженных частиц можно определять в чистых в-вах Са, Ti, V, Nb, Y с пределами

обнаружения 10-5 - 10-7%.

Для определения газообразующих примесей (6, N, С) используют также активацию квантами

(т. наз. фотонейтронный анализ). Источник последних-линейные ускорители,

микротроны и бетатроны. В этом случае предел обнаружения составляет 10-5

-

10-6%.

квантами

(т. наз. фотонейтронный анализ). Источник последних-линейные ускорители,

микротроны и бетатроны. В этом случае предел обнаружения составляет 10-5

-

10-6%.

Достоинства А.а.: высокая чувствительность, возможность в ряде случаев

проводить определение без разрушения образца, высокая избирательность,

возможность одновременного определения ряда примесей в одной навеске образца,

отсутствие поправки контрольного опыта (т. к. все хим. операции, в т.ч.

травление образцов для удаления поверхностных загрязнений, проводят после

облучения). Кроме того, при работе с короткоживущими радионуклидами анализ

м. б. выполнен быстро-в течение неск. минут. Недостатки метода: относительно

малая доступность источников ядерных частиц или -квантов,

возможность деструкции и даже разрушения образцов при облучении мощными

потоками излучений, относит. сложность выполнения анализа, радиац. опасность.

-квантов,

возможность деструкции и даже разрушения образцов при облучении мощными

потоками излучений, относит. сложность выполнения анализа, радиац. опасность.

Осн. области применения А.а.: анализ особо чистых в-в, геол. объектов

и объектов окружающей среды; экспрессный анализ металлов и сплавов в пром-сти;

определение содержания микроэлементов в крови, плазме, тканях животных

и растений; судебно-мед. экспертиза.

А.а. впервые был проведен Д. Хевеши и Г. Леви в 1936 и А. А. Гринбергом

(1940).

Лит.: Кузнецов Р.А., Актнвационный анализ, 2 изд., М., 1974;

Зайцев Е. И., Сотсков Ю. П„ Резников Р. С., Нейтронно-активационный анализ

горных пород на редкие элементы, М., 1978; My ми нов В.А., Мухаммедов С.,

Ядернофизнческие методы анализа газов в конденсированных средах, Таш.,

1977; De Soete D., Gijbels R., Hoste J., Neutron activation analysis, L.,

1972; Nondestructive activation analysis, ed. by S. Amiel, Amst.-[a. o.],

1981. M. Н. Щулепников.